「バイオものづくり」の実用化が進む注目の4分野|開発事例を紹介 0

目次

最先端の科学の力を駆使して、生物に秘められた能力を意図的に引き出し、ものづくりに活用する――。この革新的な「バイオものづくり」の技術には、地球規模での社会課題解決と経済成長を両立可能な製造法として大きな期待が寄せられ、いま世界中で研究開発が進められています。

今回の記事では、すでに実用化が始まっている4つの分野「医薬品」「燃料」「材料」「食品」での事例を紹介します。

難病治療への効果が期待されるバイオ医薬品

バイオ医薬品とは、遺伝子組み換え技術や細胞培養技術などにより、生物の力を活用して作ったタンパク質(ホルモン・酵素・抗体など)を有効成分とする薬です。従来の化学合成によってつくられる医薬品と比べて、コストや接種方法の制約などの課題はあるものの、難病治療への高い効果が期待されています。

インスリン

バイオ医薬品の先駆けとなったのが、糖尿病治療薬のインスリンです。インスリンはすい臓から分泌されるホルモンで、血糖を下げる薬としてすでに広く活用されています。

バイオ医薬品の先駆けとなったのが、糖尿病治療薬のインスリンです。インスリンはすい臓から分泌されるホルモンで、血糖を下げる薬としてすでに広く活用されています。

インスリンの歴史は古く、1923年に世界初のインスリン製剤が発売されましたが、当初はブタなどの家畜のすい臓からインスリンを抽出していました。その後の研究により、1979年に世界初となる、ヒト遺伝子を大腸菌に組み込んでつくらせたインスリンが製品化されました。その後、大腸菌ではなく酵母を使って製造する技術も発達しました。

抗体医薬品(オプジーボ)

手術治療、抗がん剤治療、放射線治療に続く新たながん治療法として期待されているのが抗体医薬品です。抗体を活用する抗体医薬品は、がん細胞などをピンポイントで狙い撃ちできるので、治療効果を高めると同時に副作用を軽減できます。

抗体医薬品の中でもよく知られているオプジーボは、「免疫チェックポイント阻害薬」と呼ばれています。これはヒトに本来備わっている免疫反応にがん細胞がかけるブレーキを狙い撃ちして、本来の免疫力を発揮させるタイプです。

このオプジーボのようなバイオ医薬品は、バイオリアクターと呼ばれる装置を使い、特別な遺伝子を挿入したマウスなどの細胞や、ヒト由来の細胞などを培養して作られます。

(参照出典 :厚生労働省「バイオ医薬品・バイオシミラーって何?」 p33)

(参照出典 :厚生労働省「バイオ医薬品・バイオシミラーって何?」 p33)

(出典:厚生労働省「バイオ医薬品とバイオシミラーの基礎知識」 p5)

(出典:厚生労働省「バイオ医薬品とバイオシミラーの基礎知識」 p5)

ワクチン

感染症治療に使われるワクチンも、哺乳類の細胞を培養して製造されるものがあります。特に近年、注目を集めたのが、新型コロナウイルス感染症の流行を抑えるためのワクチン開発です。

アメリカのバイオテクノロジー企業Moderna社は、わずか1年足らずでこのワクチンの開発に成功しました。通常なら最低でも5年かかるとされる新たなワクチンを驚くほど短期間で開発できた理由は、メッセンジャーRNA(mRNA)技術を活用したからです。mRNAワクチンは、ターゲットとなるウイルスのゲノム配列を解析して設計し、培養技術やDNAの複製技術を用いて製造 されます。従来のワクチンのように製造時にウイルスそのものを使わないため、安全性が高く、また臨床試験では高い効果を発揮しました。

原料にCO2も活用できる理想のバイオ燃料

バイオ燃料とはバイオマス、すなわち植物などの生物資源を活用してつくられる燃料です。バイオものづくりの技術で機能をデザイン・コントロールされた微生物(スマートセル)を活用して、バイオ燃料はつくられています。

従来の石油化学プロセスでの燃料生産と比べて、常温常圧で生産できるためエネルギー効率が高いことや、多量の連産品を出さず、狙った物質を特異的に生産できるというメリットがあります。

バイオ燃料

バイオ燃料は第1世代に始まり、現在は第3世代まで進化しています。安価なサトウキビやトウモロコシなどから得られる糖を発酵させてつくられる第1世代のバイオエタノールは、ガソリンや軽油と混ぜて自動車の燃料などに使われています。しかし、食べられるものを原料に使うため、食糧問題への影響が懸念されるようになりました。

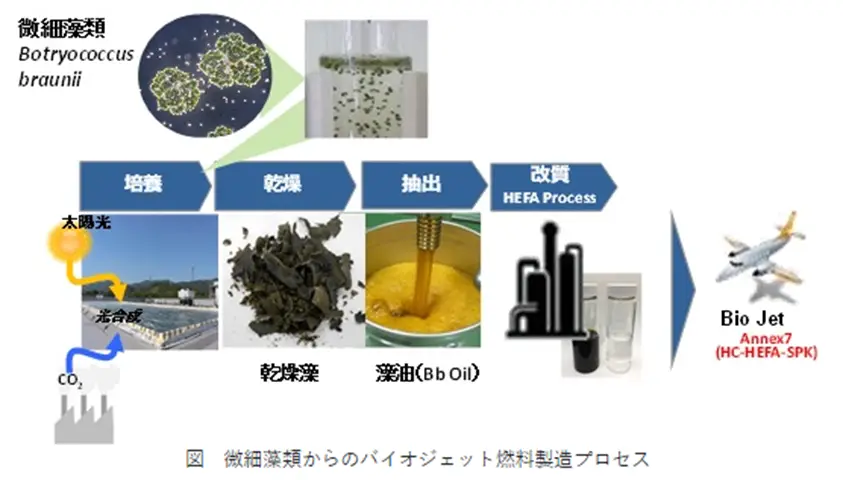

そこで食糧と競合しない、木材やワラなどのセルロース系素材を利用する第2世代バイオエタノールが開発されました。現在は、微細藻類などを活用し、より低コストでの生産を目指す第3世代バイオ燃料の研究開発が進められています。微細藻類は光合成によって燃料となる物質を合成するため、CO2の抑制にもつながります。航空用ジェット燃料としての利用も視野に入れて、効率を高め、商業生産に向けた取り組みが始まっています。

(出典:NEDO「微細藻類から製造するバイオジェット燃料が国際規格ASTM認証を新規取得」 )

(出典:NEDO「微細藻類から製造するバイオジェット燃料が国際規格ASTM認証を新規取得」 )

資源と気候変動、2つの問題解決につながるバイオマス材料

バイオマス材料 とは、生物由来の物質(バイオマス)を原料としてつくり出される材料です。その中にも、スマートセルを用いて生産されているものがあります。

代表的なものとしては、バイオエタノールを原料として製造されるバイオポリエチレン、微生物によって発酵生産された乳酸を原料とするポリ乳酸(生分解性プラスチックの一種)、植物油脂を原料とし、微生物が直接プラスチックを作り出すPHBH(海洋でも分解する生分解性プラスチック)等があり、既に市場に投入されています。

その他にもカーボンニュートラルの実現や資源枯渇問題の解消の観点から、私達の周りを取り囲む様々な材料を、バイオマス由来、或いはバイオものづくりで製造されたものに置き換えるための様々な開発が進められており、アメリカや中国などで巨額の投資が行われ、開発競争が激化しています。

(参照:経済産業省「激化する国際競争と 我が国バイオ産業の競争力強化に向けて 」)

生分解性プラスチック

生分解性プラスチックは、使用後に微生物によってCO2と水に分解されるため、環境にダメージを与えないというメリットがあります。

とうもろこしなどの植物由来資源を原料とするポリ乳酸は、現在でも年間20~30万トンが製造されている最もメジャーな生分解性プラスチックで、人体への安全性が高いため医療用材料にも利用されています。

㈱カネカ では、植物油を原料に微生物の力を活用して海水中でも分解できる生分解性プラスチックを生産しています 。実用化に際して課題となっていた量産化も、革新的な培養技術の開発により解消されつつあります。植物油だけでなく、CO2を直接原料とするプラスチックの製造技術開発も始まっています。

(参照:NHK おはBiz「5分でわかる経済トレンド 微生物×二酸化炭素でものづくり?」)

https://www3.nhk.or.jp/news/contents/ohabiz/articles/2022_0713.html

人工タンパク質繊維

クモの糸は細く柔軟で、しかも高強度と優れた特徴を兼ね備えています。このクモの糸のような構造タンパク質素材を、植物由来のバイオマスを原料とし、微生物を用いた発酵生産技術の量産化にも成功したのが、国内バイオベンチャーのSpiber社です。

同社が開発した繊維素材「Brewed Protein™」は、枯渇資源を使わずに生産できるため資源問題に悪影響を与えず、また使用後には回収して酵素分解すればポリマーの原材料として再利用できます。 「Brewed Protein™」はすでに実用化され、アパレルブランドによって商品化されています。

(出典:NEDO Starts!PS「構造タンパク質の人工合成で、持続可能性の高い社会に向けた新素材を開発/Spiber株式会社」)

(出典:NEDO Starts!PS「構造タンパク質の人工合成で、持続可能性の高い社会に向けた新素材を開発/Spiber株式会社」)

食料問題と食への価値観の多様化に応える新しい食品

食品産業においても、世界的な人口増加に伴う食糧需要増大への対応と、食糧生産に伴う環境負荷低減などが喫緊の課題となっています。一方で、健康志向など多様化する価値観への対応も新たなニーズとなっていることから、バイオものづくり技術の食糧生産への応用に期待が高まっています。

新しいタンパク質:人工肉 や人工乳製品

食肉生産では、家畜を肥育するために大量の飼料と水を必要とします。また畜産の過程では、動物からメタンなど大量の温室効果ガスが排出されています。こうした問題を解決するために開発が進められているのが、植物由来のタンパク質を使う人工肉です。また、動物の細胞に直接アミノ酸やグルコースなどの栄養を与えて、資源消費を抑えながら肉を作る、培養肉の生産方法も開発されています。

アメリカのフードテック企業、Eat Just社はシンガポール政府から認可を受け、2020年12月に世界初となる培養鶏肉の製造販売を始め、アメリカ食品医薬品局(FDA)の安全性認可も取得しています。 さらにフィンランドのスタートアップ企業Solar Foods社は、バクテリアを活用してCO2や水を原料としてタンパク質を作る技術を開発しました。同社では自社製のタンパク質を活用して、パスタやミートボールなど約20種類の食品を開発しています。

ほかにも微生物の発酵を利用し、植物由来原料から牛乳に含まれるタンパク質(ホエイプロテイン)を再現したのがPerfect Day社です。同社はすでに、合成ホエイプロテインをアイスクリームなどに製品化し販売しています。

国内における培養肉生産の取り組み事例はこちらをご覧ください。

また、培養肉の基礎知識を知りたい方はこちらをご覧ください。

まとめ

今回は「バイオものづくり」をテーマに、既に実用化されている事例から最先端の研究までを医薬品、燃料、材料、食品の4つの分野で紹介しました。社会課題解決と経済成長を両立可能なバイオものづくりに対しては、今後の展開に大きな期待が寄せられています。

サステナビリティハブでは、「バイオものづくり」関連記事を公開しています。是非あわせてご覧ください。

COMMENT

現在コメントはございません。