2022.09.27

燃料アンモニアがサステナブルな世界を作る?注目される理由と可能性 0

目次

世界規模で脱炭素が叫ばれるなか、従来の化石燃料に代わる「次世代燃料」へ関心が集まっています。化石燃料の調達を輸入に頼っている日本では、次世代燃料における開発・実用化が急務とされており、水素やアンモニアなどの「CO₂を排出しないカーボンフリーな燃料」が注目されているのです。

そこで今回は、燃料アンモニアの特徴や課題、利用方法などをわかりやすく解説していきます。

アンモニアの性質

アンモニア(NH3)は無色透明で強い刺激臭があり、主に水素原子(H)と窒素原子(N)から構成される無機化合物です。

燃焼してもCO₂が排出されないため地球環境にやさしいですが、現在のアンモニアの大半は化石燃料(例:天然ガスなど)を原料としており、アンモニアの製造工程ではCO₂が排出されています。

グリーンアンモニア・ブルーアンモニアの違い

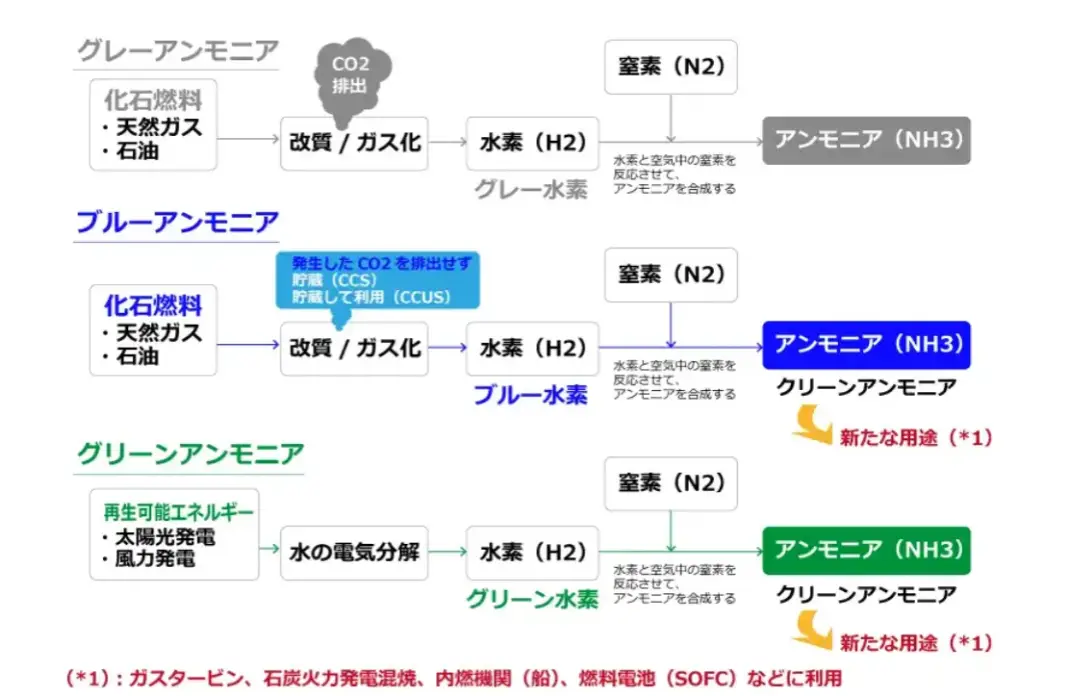

「ブルーアンモニア」・「グリーンアンモニア」など、色の名称がついたアンモニアは、製造工程で発生するCO₂の排出ルートによって呼び分けられています。

| ブルーアンモニア | 化石燃料を使用していながらも、製造時に発生したCO₂を回収・貯蔵(CCS)、もしくは利用(CCU)することにより全体のCO₂排出量を抑えたもの |

| グリーンアンモニア | 太陽光発電や風力発電など、再生可能エネルギーから製造された水素を使って製造されたもの。ブルーアンモニアと違い、製造時にCO₂は発生しない |

| グレーアンモニア | 従来のようにCO₂を排出する化石燃料を使用して製造されたもの |

(※CO₂を回収・貯留するCCS技術、回収したCO₂を活用するCCU技術、CO₂を活用すると同時に貯留すCCUS技術については下記の記事をご覧ください。)

アンモニアは何に使われている?

世界全体では、アンモニアの多くが「肥料」として使用されています。

植物や農作物は成長のために窒素が必要ですが、大気中に存在する窒素を直接吸収することはできません。そのため、肥料(合成されたアンモニア)を使って窒素を供給しています。肥料以外には食品添加物や医薬品の原料としても利用されており、日本で使われているアンモニアの約8割は国内で生産されています。

アンモニアが持つ危険性を知っておこう

しかしアンモニアには有毒という特性もあり、刺激性であるため取り扱いに注意が必要です。

| 刺激性 | アンモニアガスは目や呼吸器に刺激を与え、涙やくしゃみ、のどの痛みなどを引き起こすことがある |

| 毒性 | 高濃度のアンモニアガスは吸入すると体調不良を引き起こし、健康被害をもたらすことがある |

| 火災の危険 | アンモニアは可燃性ではないものの、火源に近づくと爆発の危険性がある |

【3選】燃料アンモニアの特徴

では、「アンモニア」が次世代燃料として注目されている理由にはどのようなものがあるのでしょうか。ここではアンモニアの特徴を解説します。

出典:戦略的イノベーション想像プログラム「 エネルギーキャリア 」(最終アクセス2022/09/05)

出典:戦略的イノベーション想像プログラム「 エネルギーキャリア 」(最終アクセス2022/09/05)

発電時にCO2を排出しない

先述したように、アンモニアの燃焼時にはCO₂が発生しません。カーボンフリーであるため次世代燃料として注目されていますが、アンモニア単体を燃料とする以外に、石炭火力発電と混ぜて使うこともできます(※混焼という)。

| 20%混燃(※1) | 専燃 | |

| CO₂排出量削減量(※2) | 約400万トン | 約2億トン |

これは、日本の主要な石炭火力発電所すべてでアンモニアを20%「混焼」した場合の試算です。CO₂排出量は約4000万トン削減でき、さらにアンモニアのみを燃料として使用する「専焼」がおこなわれた場合は、約2億トンのCO₂が削減できるといわれています。 このことから、燃料としてのアンモニアの利用は脱炭素に貢献できるといえるでしょう。

(※1 国内の大手電力会社が保有する全石炭火力発電において実施したケースの試算 ※2 日本の二酸化炭素排出量約12トンのうち、電力部門は約4トン 資源エネルギー庁「アンモニアが燃料になる?!(前編)」を参考に作成)

水素キャリアとして活用できる

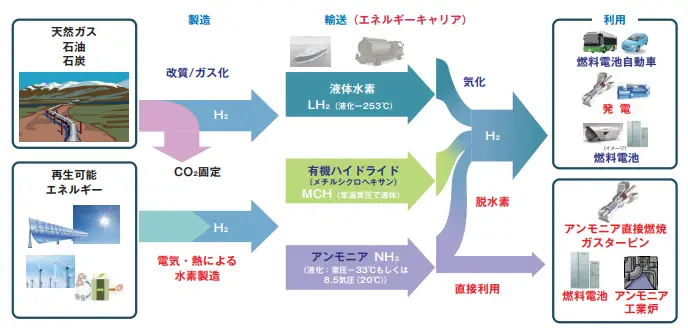

アンモニアには「水素のエネルギーキャリア(貯蔵・輸送媒体)」としての活用方法もあります。

「水素」はアンモニアと同様、次世代燃料の1つとして注目されていますが、気体である水素を大量輸送するためには「運びやすい形」に変える必要があります。液体水素や有機ハイドライド、アンモニアなどへ液化・高圧化しますが、そのためには多くのエネルギー・適切な設備、高いコストが必要です。

しかし「アンモニア」は、水素と比較して少量のエネルギーで運搬・貯蔵ができる特徴を持っています。運搬時には液化をおこなうものの、化学式:NH3からも分かる通り、分解すると水素(H2)を取り出すことができるため、有力な水素キャリアとしても期待されています。

(※水素を活用した燃料自動車についての記事も公開しています。ぜひご覧ください。)

サプライチェーンがすでに構築されている

アンモニアは肥料をはじめとする様々な用途に活用されており、その歴史は19世紀から始まったといわれています。アンモニアにまつわる合成・液化・輸送・貯蔵までの商業サプライチェーンはすでに構築されているため、新たにインフラストラクチャーの整備をする必要がありません。

【3選】 燃料アンモニアの利用方法

実際に、燃料アンモニアはどのように利用されているのでしょうか。代表的な利用方法3つをピックアップします。

火力発電の燃料

まず1つ目に、火力発電の燃料としての利用が挙げられます。

現在は既存の火力発電所で石炭ボイラーへの「混焼」実証試験がおこなわれていますが、今後はアンモニア「専焼」での発電を目指しています。混焼するアンモニアの割合を増加させることで、火力発電所において排出されるCO₂の削減率向上を目標に、国の支援を受けた技術開発が進められています。

船舶の燃料

2つ目には、船舶燃料への利用が挙げられます。

船舶用ディーゼルエンジンで高いシェアを持つドイツのMAN社やフィンランドのバルチラ社では、従来の重油・ディーゼルの代替燃料としてアンモニアを利用する技術開発が進められています。 アンモニアは液化水素と比較するとエネルギー密度が高く輸送効率は高くなりますが、可燃範囲が狭いことから窒素酸化物(NOxなど)を生成しやすい等の課題があり、さらなる研究開発が必要です。

燃料電池

3つ目は、燃料電池への利用が挙げられます。

燃料電池は水素と酸素を反応させることで、燃焼を伴わずに電気エネルギーを生み出せる装置です。(例:家庭用の燃料電池としてPanasonicなどが提供している「エネファーム」など)

日本では、京都大学と企業の共同研究のもと、燃料電池に使用する水素をアンモニアに置き換える技術開発が進められています。 通常の燃料電池には化石燃料である炭化水素が利用されていますが、代わりにアンモニアを使用すると、① 発電した際、主に排出されるのは水と窒素であること、また、②水素と比較して輸送がしやすいこと などから、CO₂排出量の削減効果が期待されています。2015年7月には、アンモニアを直接燃料とした「固体酸化物形燃料電池(SOFC)」を使い、世界最大となる規模の発電に成功しました(200Wクラス)。

(参照:国立大学法人 京都大学・国立研究開発法人 科学技術振興機構・株式会社 ノリタケカンパニーリミテド「アンモニアを直接燃料とした燃料電池による発電」)

燃料アンモニアの課題と取り組み

燃料アンモニアの実用化には課題も残されています。ここでは、課題および課題解決のためにおこなわれている取り組みを紹介します。

課題:アンモニアの種類に応じたサプライチェーンの確立

燃料アンモニアを商用発電として利用するためにはアンモニアを大量に製造する必要があり、第1章で説明したカラーアンモニアごとに以下の課題があります。

| ブルーアンモニア | 化石資源の乏しい日本でブルーアンモニアを利用する場合には、天然ガスが豊富で安価な海外で製造し、それを日本へ輸入します。同時に、製造時に排出したCO₂を処理するためのCCUS施設の建設が必要でしょう。 |

| グリーンアンモニア | 製造には、大規模な再生可能エネルギー由来の電力が必須です。しかし、日本では現状、大量かつ安価に再生可能エネルギーを供給することは難しく、再生可能エネルギーに適した地形・天候に恵まれた海外(例:オーストラリアや中東など)で製造・輸入するのが現実的な手段といえます。 |

地球環境にやさしいとされる「ブルーアンモニア」・「グリーンアンモニア」を製造・利用するためには、グローバルサプライチェーンの確立が鍵となります。

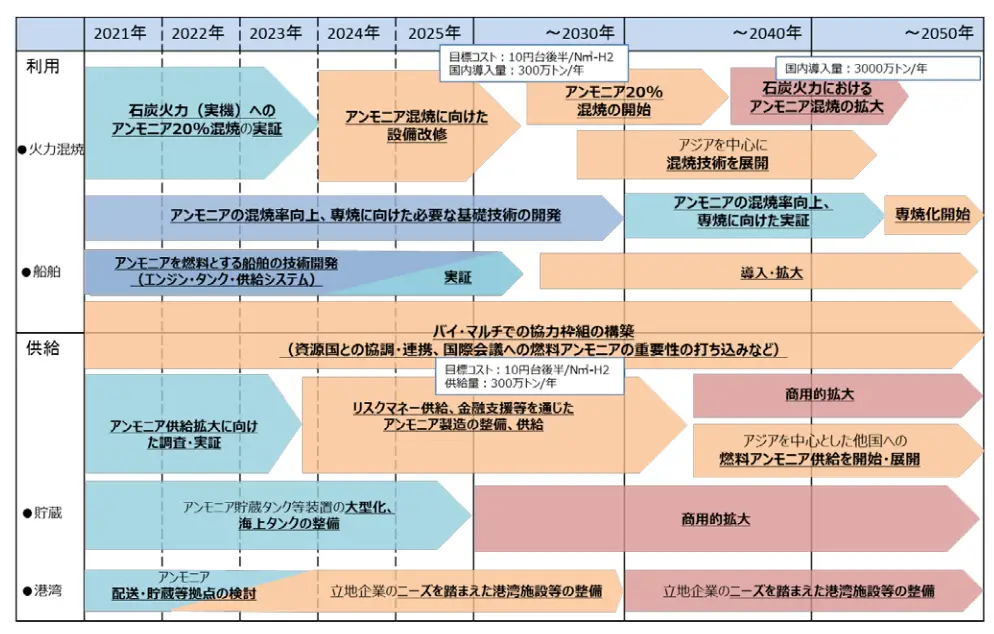

取組1:政府主導の燃料アンモニア拡大に向けたロードマップ策定

経済産業省が燃料アンモニアの利用拡大への検討を加速する目的として設置した「燃料アンモニア導入官民協議会」は、「アンモニア燃料拡大にむけたロードマップ」を取りまとめました(2021年)。サプライチェーン確立という課題解決には、需要側・供給側となる政府⇔民間企業の連携が重要です。そのため2030年・2050年を見据えた、以下のロードマップ(工程表)が策定されました。

出典:燃料アンモニア導入官民協議会「中間まとめ」(最終アクセス 2023/11/07)燃料アンモニア拡大のための目標を①利用側(発電・船舶など) と②供給側の双方が共通に認識し取り組むことで、2030 年には国内で 300 万トン/年間 (水素換算:約 50 万トン)の、2050 年には国内で3000 万トン/年間(水素換算で約 500 万トン)のアンモニア需要が予想されています。

出典:燃料アンモニア導入官民協議会「中間まとめ」(最終アクセス 2023/11/07)燃料アンモニア拡大のための目標を①利用側(発電・船舶など) と②供給側の双方が共通に認識し取り組むことで、2030 年には国内で 300 万トン/年間 (水素換算:約 50 万トン)の、2050 年には国内で3000 万トン/年間(水素換算で約 500 万トン)のアンモニア需要が予想されています。

利用(発電・船舶等)・供給のロードマップ内容

①利用(発電・船舶など)

| ~2030年の目標 | 石炭火力発電への20%アンモニア混焼の導入および普及 |

| ~2050年の目標 | ・収熱技術開発を含めた混焼率の向上(50%~)・積極的に専焼化技術の開発を進め、既存の火力発電をリプレースすることによる実用化と拡大を目指す 世界にも同技術を展開し、世界の脱炭素を加速化させ、日本のグリーン産業の成長促進を狙う |

②供給

| ~2030年の目標 | ・燃料アンモニアの生産拡大のため製造プラントの新設を進め、安定供給できる体制を構築する・貨物の輸出港にてアンモニア輸出に対応した環境整備をおこなう(岸壁・供給設備等)・燃料アンモニアの輸入・貯蔵等が可能となる港湾環境の整備

・調達先の政治的安定性や地理的特性を配慮しながら、生産国と消費国(日本を含むアジア諸国)の連携を通じ、日本主体でコントロールできる調達サプライチェーンの構築を目指す |

| ~2050年の目標 | ・日本企業による、1 億トン規模(世界)の調達サプライチェーンの構築を目指す⇒各工程における高効率化のための技術開発の実施・燃料アンモニアの普及後、アンモニア製造時に排出されるCO₂の効率的な抑制を可能にする技術開発・環境整備 |

(引用・参照:2021 年2月 燃料アンモニア導入官民協議会「中間取りまとめ」)

取組2:燃料アンモニアの実用化に向けた技術革新(NEDO・日揮)

1.NEDO:燃料アンモニア利用・生産技術開発

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は、CO₂排出削減対策が難しいとされている工業炉での燃焼料アンモニア利用における技術開発や、ブルーアンモニア製造の技術開発に取り組んでいます。(2021年度~2025年度)

CCSなどの技術を従来のアンモニア製造法に活用することで、CO₂排出量の削減が期待できるため、さらなる低炭素化を目指しています。

(参照:新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)「燃料アンモニア利用・生産技術開発」 )

2.日揮ホールディングス

日揮グループはグリーンアンモニアの製造技術開発を進めており、火力発電所やボイラー・工業炉の燃料として使用することでCO₂排出量の削減を目指しています。

(参照:日揮ホールディングス「クリーンアンモニア合成:クリーンなエネルギーキャリア」)

また、アンモニア製造プラントに関する実績・技術的知見を持つ東洋エンジニアリング株式会社と共同で、燃料アンモニアの利用拡大に向けた取り組みもおこなっています。世界各地の燃料アンモニア製造にまつわる設備の企画・検討・設計・建設に関わりながら、素早い提案力や競争力を目指しています。

(参照:日揮ホールディングス「日揮ホールディングスと東洋エンジニアリングが燃料アンモニアプラントのEPC事業に関するアライアンス契約を締結」)

まとめ

今回は、カーボンフリーな燃料として注目されている「燃料アンモニア」についてご紹介しました。

水素の関連コラムとして、国際環境経済研究所 主任研究員である、塩沢文朗氏による連載「水素とアンモニアの本当の話」を公開しています。全5回に渡り、水素とアンモニアの導入に向けた最近の動向、また水素とアンモニアを理解するため重要と考えられる問題について解説していただきました。ぜひご覧ください。

COMMENT

現在コメントはございません。